Rauville-la-Bigot

De Wikimanche

Rauville-la-Bigot est une commune du département de la Manche.

| Coordonnées géographiques de la mairie 49° 31' 8.95" N, 1° 40' 57.55" W (OSM) | |||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Arrondissement | Cherbourg | ||||||||||

| Canton | Bricquebec | ||||||||||

| Ancien canton | Bricquebec | ||||||||||

| Intercommunalité | CA du Cotentin | ||||||||||

| Gentilé | Rauvillais(es) | ||||||||||

| Population | 1 099 hab. (2021) | ||||||||||

| Superficie | 17,16 km² | ||||||||||

| Densité | 64 hab./km2 | ||||||||||

| Altitude | 52 m (mini) - 151 m (maxi) | ||||||||||

| Code postal | 50260 | ||||||||||

| N° INSEE | 50425 | ||||||||||

| Maire | Hubert Lefèvre | ||||||||||

|

|||||||||||

Géographie

Rauville-la-Bigot est délimitée au nord-est par la Douve. Elle est arrosée par le ruisseau des Montvasons et son affluent l'Asseline, ainsi que le ruisseau de la Caudière.

Elle est traversée par la route départementale 900.

Histoire

Au Moyen Âge

Le nom de Rauville (-la-Bigot) apparaît dans les actes des ducs de Normandie vers l'an 1000 sous la forme "Radulfivilla", ce qui signifie "le domaine de Radulf"[1]. L'appellatif "-ville" (bas-latin "villa" = domaine) a connu une popularité constante au début du Moyen Âge qui lui a valu d'être accolé à des noms de personnes de toutes origines. Radulf est ainsi un nom d'origine franque qui peut très bien avoir été adopté par un viking du Xe siècle comme nom de baptême. On note en effet, sur le territoire de la commune, le lieu "Raulonde" où "Radulf" pourrait être associé à l'appellatif d'origine scandinave "lundr" (le "bois"), bien attesté en Normandie. Le déterminant complémentaire "-la-Bigot" apparaît dans les textes au XVe siècle. Il s'agit ici manifestement de l'adjonction d'un nom de famille noble, pratique fréquente dans la région pour différencier des localités homonymes. Si une famille Bigot est bien connue en Normandie au Moyen Âge, l'un de ses membres étant compagnon de Guillaume le Conquérant, rien ne permet toutefois de la rattacher à Rauville.

Sous l'Ancien régime

La première famille noble connue pour Rauville est celle des Symon, seigneurs de la Chesnée au XVIe siècle, dont le château s'est transmis de génération en génération, de famille en famille, jusqu'à la famille de Boisguilbert, actuelle propriétaire. En 1789, la paroisse relevait de quatre fiefs : le fief de La Chesnaye (M. Lucas de Couville), le fief de La Luthumière (Mlle de Lordat), le fief de Flamanville (M. de Bruc) et le fief de Belleville (M. de Gerville).

Époque contemporaine

Jusque-là à l'écart des principaux axes de communication, Rauville est traversée à la veille de la Révolution par la nouvelle route royale Cherbourg-Saint-Malo (actuelle D900).

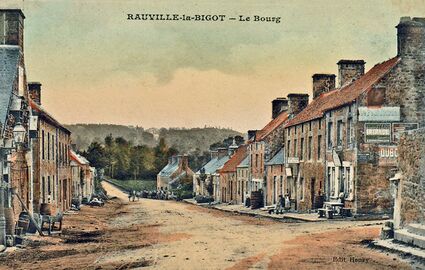

Au XIXe siècle, le bourg de Rauville est construit le long de la nouvelle route, à proximité de l'église.

En 1858, l'extrémité nord-est de la commune est traversée par la ligne de chemin de fer Paris-Cherbourg.

En 1902, confronté à des difficultés pour écouler le lait produit par les fermes de Rauville dont il est propriétaire, Raymond Le Marchand, châtelain de la Chesnée, décide de créer une laiterie industrielle, démarche nouvelle pour le Cotentin. Autre innovation, il oriente son activité vers la production de fromages, et notamment de camemberts. Le succès est rapide, aussi bien en France qu'en Angleterre, si bien qu'en 1910, un fromager professionnel Henri Claudel vient des Vosges prendre la direction de l'usine qui emploie désormais une cinquantaine de personnes. En 1912, Marcel Grillard lui succède avant de racheter l'usine à son fondateur en 1919. Il va peu à peu créer un groupe industriel laitier en regroupant plusieurs établissements voisins (les "Établissements Grillard & Cie" en 1921) et en spécialisant les productions. En 1932, le siège social de la société est transféré à Bricquebec mais l'usine de Rauville reste la plus grosse unité de production du groupe. Ce sera le cas jusqu'à la fermeture, en 1961, de toutes les laiteries au bénéfice de la nouvelle usine Gloria de Bricquebec, spécialisée dans la production de lait en poudre.

Durant la Première Guerre mondiale, 43 Rauvillais sont tués sur les champs de bataille. Un seul d'entre eux est enterré dans le cimetière de la commune. Dès le 17 septembre 1914, une "ambulance" est créée au château de la Chesnée sur proposition de ses propriétaires, M. et Mme Le Marchand. Référencé "HB11bis" (HB pour hôpital bénévole), l'établissement de 20 lits accueille des soldats français et belges en convalescence.

Durant la Seconde Guerre mondiale, Rauville abrite un camp de requis de l'organisation Todt. Originaires de plusieurs pays européens, les travailleurs sont employés sur les chantiers du Mur de l'Atlantique. Par ailleurs plusieurs rampes mobiles de V1 sont aménagées sur le territoire de la commune mais, comme pour toutes les installations du Cotentin, elles ne sont pas encore en état de fonctionner lorsque Rauville est libérée le 17 [2] ou 19 juin 1944 par le 29e régiment d'infanterie de la 9e Division américaine[3].

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793.

À partir du 21e siècle, les recensements réels des communes de moins de 10 000 habitants ont lieu tous les cinq ans, contrairement aux autres communes qui ont une enquête par sondage chaque année[4]. En 2021, la commune comptait 1 099 habitants.

Administration

Circonscriptions administratives avant la Révolution

Circonscriptions administratives depuis la Révolution

En 1790, la nouvelle commune de Rauville-la-Bigot est rattachée au canton de Bricquebec, au district de Valognes et au département de la Manche. Les districts supprimés en 1795, la commune et le canton sont rattachés au nouvel arrondissement de Valognes en 1800. En 1926, l'arrondissement de Valognes est supprimé, la commune et le canton sont rattachés à l'arrondissement de Cherbourg.

En 1999, Rauville-la-Bigot intègre la Communauté de communes du canton de Bricquebec-en-Cotentin, puis, en 2014, la Communauté de communes du Cœur du Cotentin, et enfin, en 2017, la Communauté d'agglomération du Cotentin.

Les maires

Mairie

- Horaires d'ouverture

| Jours | Matin | Après-midi | Coordonnées de la mairie (Pour envoyer un mail et signaler une erreur cliquez ici) | ||

| Lundi | - | - |

| ||

| Mardi | 8 h 30 - 12 h | 14 h - 18 h | |||

| Mercredi | - | - | |||

| Jeudi | 8 h 30 - 12 h | 14 h - 18 h | |||

| Vendredi | 8 h 30 - 12 h | 14 h - 18 h | |||

| Samedi | - | - |

Religion

La paroisse Notre-Dame-de-Rauville

La mention de la dédicace à Notre-Dame apparaît dès le XIe siècle lorsque le duc de Normandie Guillaume le Batard (futur Conquérant) donne à l'abbaye St-Vigor de Cerisy l'église de Rauville et un fief en franc-alleu sur la paroisse. En 1577, pour acquitter de lourdes charges liées aux Guerres de religion, les moines vendent le droit de patronage et de présentation à Richard Le Berceur, seigneur de Fontenay. Celui-ci le cède rapidement aux barons de La Luthumière qui vont donc nommer les curés de Rauville jusqu'à la Révolution.

Les premiers curés dont on trouve la trace sont Pierre d'Estrieu et Geoffroy de la Haie au XIIIe siècle.

Circonscriptions ecclésiastiques avant la Révolution

Circonscriptions ecclésiastiques depuis la Révolution

Du Concordat à la fin du XXe siècle, la paroisse Notre-Dame-de-Rauville-la-Bigot était rattachée au Diocèse de Coutances et Avranches et au doyenné de Bricquebec.

Depuis l'an 2000, les anciennes paroisses correspondant au canton de Bricquebec du moment ont fusionné dans la nouvelle paroisse Sainte-Anne. Depuis 2009, la nouvelle paroisse est rattachée au doyenné de Valognes-Val de Saire.

Circonscriptions ecclésiastiques actuelles

- Diocèse : Coutances et Avranches.

- Archidiaconé : Nord.

- Doyenné : Pays de Valognes-Val de Saire.

- Paroisse : Sainte-Anne.

Patronage

- Fête patronale : 3 mai [8]

Deux monastères à Rauville-la-Bigot ?

Dans un ouvrage de 1902, l'abbé Lebreton indiquait : « Une tradition veut qu'il y ait eu à Rauville-la-Bigot deux monastères, l'un d'hommes, l'autre de femmes. Ce qui donne surtout crédit à cette tradition, c'est qu'il existe dans cette paroisse deux ponts qui se nomment, l'un le Pont-à-l'Abbé, et l'autre, le Pont-à-l'Abbesse, mais on ne découvre aucuns vestiges de constructions qui aient pu servir à une abbaye »[9]. L'auteur reprenait les assertions de plusieurs érudits du XIXe siècle qui n'avaient pas cité leurs sources. Mais, ainsi qu'il le laissait entendre, cette présence est improbable, la liste des fondations religieuses est bien connue et aucune ne concerne Rauville. Il est possible, par contre, que cette tradition soit liée aux anciennes possessions de l'abbaye de Cerisy à Rauville.

Lieux et monuments

- Église Notre-Dame (12e-19e) : l'église a été remaniée de nombreuses fois au cours des siècles.

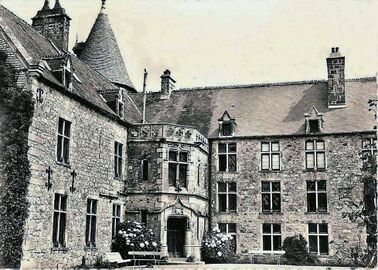

- Château de la Chesnée (16e-19e). Certains éléments découverts laissent penser que le château actuel a remplacé une construction médiévale.

- Ferme du Moîtier

- Ferme du Bigard

- Ferme de Saint-Laurent

- Ferme du Frêne

- Monument aux morts

- Onze croix de chemins (16e-18e s.)

- Vallée de l'Ouve et de l'Asseline

-

Château de la Chesnée.

-

Église de Rauville-la-Bigot.

-

Le bourg (vue ancienne).

Personnalités liées à la commune

Naissances

- Jean Pierre Laniepce ( -1848), personnalité politique

- Albert Lesaunier (1920-2007), personnalité politique

Décès

- Lucien Goubert (1887-1964), peintre.

Autres

- Claude-Antoine Ébinger (1737-1815), curé de Rauville de 1780 à 1803, maire de Rauville de 1795 à 1803.

- Raymond Le Marchand (1859-1932), maire de Rauville (1887-1906 & 1907-1909) et fondateur de la laiterie de la Chesnée en 1902.

- Henri Claudel (1884-1971) a dirigé sa première laiterie dans la commune (1910-1912).

- Marcel Grillard (1893-1963), directeur de la laiterie de la Chesnée en 1912, conseiller municipal de Rauville et conseiller général du canton (1919), puis maire de Bricquebec.

- Benoît Cosnefroy (1995-), cycliste professionnel et champion du monde des moins de 23 ans le 22 septembre 2017 à Bergen (Norvège).

Éducation

- École publique Lucien-Goubert (maternelle et élémentaire)

- École catholique Sainte-Marie-Madeleine (maternelle et élémentaire)

Économie

- Claudel

- Plusieurs exploitations agricoles

- Les Vergers de la passion : cidrerie

- Xavier Jouault : chaudronnerie

- Plusieurs entreprises du bâtiment

- Cocci Market : supérette

- Christophe Lebiez : boulangerie

- Philippe Legendre : boucherie-charcuterie

- Garage Varin

- Ludivine Helpiquet : habillement

- Fleurs Service : fleuriste

- Valérie Coiffure : salon de coiffure

Services

- Bureau de poste

- Cabinet d'infirmière

Manifestations

- La fête communale a lieu chaque année, le dernier dimanche du mois d'août.

Associations

- Comité des fêtes

- Club Loisirs rauvillais

- Association des anciens combattants

- OGEC École Sainte-Marie-Madeleine (gestion école privée)

- APEL Sainte-Marie-Madeleine (parents d'élèves)

- Les Amis de l'école publique

- Les Paysages rauvillais (environnement et patrimoine)

- Amicale des chasseurs rauvillais

- Les Chœurs rauvillais

Sports

- Gymnastique loisirs : Club forme rauvillais

- Football : Étoile sportive rauvillaise (-2013) ; pour les équipes de jeunes, le club est associé à l'ES Quettetot (U13 et U15) et à l'AS Négreville (U17)[10]. ES Quettetot-Rauville, fondée en 2013.

- Foot loisirs : Amicale rauvillaise de foot

- Cyclisme : Les Amis de Thierry (organisation d'épreuves cyclistes)

Bibliographie

- par ordre chronologique de parution

- P. Lebreton, Bricquebec et ses environs, Imprimerie Hippolyte Cazenave, Bricquebec, 1902.

- André Dupont, « La vraie croix de Rauville-la-Bigot », Revue du département de la Manche, n° 31-32, 1966.

- Bernadette Fleury, Deux communes en mutation : Grosville et Rauville-la-Bigot, mémoire 2799, UFR de Géographie (SEGGAT), Université de Caen, 1970.

- Rémy Villand, Inventaire du chartrier du château de la Chesnée à Rauville-la-Bigot (1546-1936), Société d'Archéologie et d'Histoire de la Manche, Publications multigraphiées n° 23, 1974.

- Roland Godefroy, « Il n'y a plus de forgeron à Rauville-la-Bigot », Le Monde, 22-23 juin 1975.

- Jacques Mabire, « Le groupe laitier de Rauville-la-Bigot (1902-1961) », L'Écho du terroir n° 2, printemps 1977.

- « Bricquebec et sa région », Vikland, n° 11, hiver 1978.

- Jacques Blin, Cent ans d'histoire du canton de Bricquebec 1899-1999, imprimerie Saint-Roch, Bricquebec, 1999.

- Jean-Pierre Le Goupillot, « L'Eglise de Rauville-la-Bigot - Histoire et architecture », in La Voix du donjon n° 20, printemps 1999.

- Charles-Henri Grillard, « La naissance de l'industrie laitière en Cotentin », in La Voix du donjon n° 35, hiver 2002 (1e partie) et n° 37, été 2003 (2e partie).

- Pierre Lebrun, « Rauville-la-Bigot pendant la seconde guerre mondiale : Les Todt », in La Voix du donjon n° 43, décembre 2004.

- Pierre Lebrun, « Rauville-la-Bigot : l'Occupation allemande et la Libération », in La Voix du donjon n° 43, décembre 2004.

- À l'ombre des clochers : l'église de Rauville-la-Bigot, Syndicat intercommunal du pays d'art et d'histoire du Clos du Cotentin, 2006.

- Michel Hébert et les Amis du donjon, Bricquebec et son canton racontés par la carte postale ancienne, éditions Charles Corlet, Condé-sur-Noireau, 2010.

- Jean-Pierre Le Goupillot et Jeannine Bavay, « Lucien Goubert à Rauville-la-Bigot », La Voix du donjon n° 83, décembre 2014.

Notes et références

- ↑ François de Beaurepaire, Les noms des communes et anciennes paroisses de la Manche, Picard, Paris, 1986, p. 181.

- ↑ « Demain la liberté, l'album souvenir », La Manche Libre, 2003, p.30

- ↑ André Hamel, La 9th Division US d'Utah Beach à Goury, Imprimerie Saint-Roch, Bricquebec, 1994, p. 106.

- ↑ Au début du 21e siècle, les modalités de recensement ont été modifiées par la loi no 2002-276 du 27 février 2002, dite « loi de démocratie de proximité » relative à la démocratie de proximité et notamment le titre V « des opérations de recensement », afin de permettre, après une période transitoire courant de 2004 à 2008, la publication annuelle de la population légale des différentes circonscriptions administratives françaises. Pour les communes dont la population est supérieure à 10 000 habitants, une enquête par sondage est effectuée chaque année, la totalité du territoire de ces communes est prise en compte au terme de la même période de cinq ans. La première population légale postérieure à celle de 1999 et s’inscrivant dans ce nouveau dispositif est entrée en vigueur au 1er janvier 2009 et correspond au recensement de l’année 2006.

- ↑ Population avant le recensement de 1962

- ↑ INSEE : Population depuis le recensement de 1962

- ↑ Jacques Blin, Étude sur les maires du canton de Bricquebec à partir des registres d'état civil.

- ↑ Anonyme, Les 50 000 adresses de la Manche, L'agence générale de publicité et d'édition, Caen, 1939, p. 421.

- ↑ P. Lebreton, Bricquebec et ses environs, impr. Hippolyte Cazenave, Bricquebec, 1902, p. 369.

- ↑ Site officiel de l'ES Rauvillaise, consulté le 28 avril 2012.

Lien externe

- Voir l'article sur Rauville-la-Bigot dans Rodovid, wiki d'études généalogiques.