Patois de la Manche

De Wikimanche

- « On appelle patois des parlers pratiqués dans les communes rurales, principalement dans le cadre des activités agricoles traditionnelles. Ces idiomes, systèmes distincts de la forme régionale de la langue nationale, ne présentent aucune sorte de norme, n'ont pas de forme écrite, et par suite, pas de presse ni de littérature. Ce sont les survivances d'anciens dialectes - qui ont pu connaître autrefois une vie littéraire, par exemple - déchus de leur statut de langue régionale par la pénétration de la langue nationale. Pour ces parlers, le patois est le stade précédant immédiatement la disparition totale. Ne servant plus à la communication entre les habitants de la région, ne se pratiquant qu'à l'intérieur de la communauté rurale locale, ces idiomes ont tendance à diverger au point qu'à quelques kilomètres de distance la communication s'établit plus aisément au moyen de la langue nationale qu'au moyen des patois. Tel est le cas des patois français, vestiges précaires de dialectes puissants. Dans le cadre même des communautés rurales, seuls les locuteurs situés au bas de l'échelle sociale (petits paysans, ouvriers agricoles) utilisent couramment le patois, tandis que la bourgeoisie locale s'efforce d'être unilingue, le reste des habitants pratiquant essentiellement des mélanges, patois francisé ou français patoisé selon les occupations et les interlocuteurs. Le bilinguisme, obligatoire pour tous les patoisants, implique ces mélanges qui sont souvent, chez les plus jeunes, les seules formes de patois. Car, s'ils conservent une structure syntaxique et une phonologie nettement distinctes de celles de la langue commune, les patois n'ont aucune productivité lexicale : leurs vocabulaires propres, inadaptés au monde moderne, s'amenuisent chaque jour, et ils doivent, pour survivre, emprunter sans cesse à la langue nationale; aussi leur indépendance est-elle de plus en plus menacée. » [1]

René Lepelley conclut : « Ici, il y a à peu près autant de patois que de communes [...] Prenez le petit veau, avec une ou deux dents, mâle ou femelle ... Une centaine de mots existent » [2].

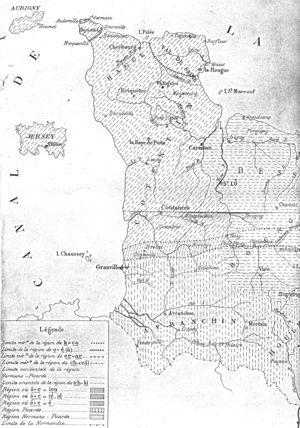

La Manche est traversée par la ligne Joret, près de Granville. Aussi parle-t-on une variété de normand septentrional, le cotentinais, dans le Cotentin et le Bauptois, et le normand méridional, au sud de cette ligne.

Le cotentinais, plus proche du jersiais et du guernesiais que du cauchois, connaît lui-même des variantes en fonction des terroirs : le haguais, écrit par Côtis-Capel et chanté par Alfred Rossel, le parler du Val de Saire d'Alfred Noël, le patois du Coutançais de Charles Le Boulanger et de Louis Beuve, celui du Bauptois ...

Le normand méridional est davantage proche du français; il s'apparente au gallo, au manceau et à l'angevin.

En 1913, un instituteur de Sourdeval relate :

- « On parle peu patois dans notre contrée. Les mots, les tournures de phrases le plus usuellement employées sont plutôt des déformations de mots que du patois proprement dit. Ex : li (pour lui), lé (elle), té (toi), mé (moi), cri (quérir, chercher), couté (couteau), voulous (voulez-vous), pais (pois), coulou (couloir à lait), battou (battoir).

- ou des mots dont la signification est toute particulière, ex: pouillot (camisole), cotillon (jupe), devancière ou devanté (tablier), viette (allée), faire une fouée (feu vif), parjou (mais oui, c'est certain), do (avec), chû (tombé) »[3].

De 1900 à 1905, on trouve dans Le Bouais-Jan une rubrique intitulée « Le patois dans les journaux de la Manche ». On y trouve notamment les chroniques en patois intitulées Lettres de la Hague, que Bon Prosper Lepesqueux avait écrites pour le journal Le Phare de la Manche sous le pseudonyme de « Boûnin Poulidot » [4].

Resté, avec le pays de Caux, un centre important du parler normand, le Cotentin perd peu à peu ses locuteurs, et le cotentinais se « francise » [5]. Toutefois, l'association Magène (Manche et Calvados) a pour objectif de sauvegarder et de promouvoir les parlers normands à partir d'initiatives locales : fêtes liées à la langue, disques de chansons normandes, livres ...

L'Université populaire normande du Coutançais, est une association qui développe une activité d'enseignement.

Depuis 2016, la Fédération des associations pour la langue normande (Fale) regroupe neuf associations qui défendent la langue normande [6]

Revues

- En raôdant par les vûs qu'mins (1969), revue mensuelle disparue

- Les Godiâos

- Le Viquet

- Parlers et traditions populaires de Normandie

- La Voix du donjon

Bibliographie

- par ordre chronologique de parution :

- Livres

- Louis Du Bois, Julien Travers, Glossaire du patois normand, A. Hardel éditeur, Caen, 1856 (lire en ligne).

- Le Joly-Sénoville, Le patois parlé dans la presqu'île du Cotentin, 1882.

- Bruno Eggert, Entwicklung der normandischen Mundart im Département de la Manche, 1889 (lire en ligne).

- Berthelot, Notes sur quelques patois d'Ille-et-Vilaine et du sud de la Manche, 1894.

- R.G. de Beaucoudrey, Le langage normand dans le canton de Percy, Paris, 1901.

- J. Séguin, Vieux mangers, vieux parlers bas-normands, Avranches, 1938.

- Jean-Louis Vaneille, Les Patoisants bas-normands - Morceaux choisis , 1re série, éd. de Scripta, sd.

- Éliane Lecocq, Glossaire du patois normand du Nord de la Manche, mémoire, Faculté des lettres de Caen, 1969.

- René Lepelley, Vocabulaire des côtes du département de la Manche, Presses universitaires de Caen, éd. Charles Corlet, 1985.

- Roger-Jean Lebarbenchon, Les Chansons des assemblées (Littératures et cultures populaires de Normandie), Cherbourg, Isoète, 1989.

- René Lepelley, Mots et parlures du Cotentin, éd. Isoète, 2008.

- Articles

- Jérôme-Frédéric Perrette-Lamarche, « Extrait d'un dictionnaire du vieux langage, ou patois des habitants des campagnes des arrondissements de Cherbourg, Valognes et Saint-Lô », dans Mémoires de la société royale académique de Cherbourg, 1843 (lire en ligne).

- A. Piquot, « Petit glossaire de patois d'un canton littoral du Cotentin (Portbail, Saint-Sauveur-le-Vicomte) » dans Revue de l'Avranchin, t. IV, 1888, pp. 108-112 (lire en ligne).

- Jean Fleury, « Essai sur le patois de la presqu'île de la Manche et de l'archipel anglo-normand », Mémoires de la Société nationale académique de Cherbourg, vol. XIV, 1891.

- Lucien Toullec, « Quelques locutions, expressions, dictons et proverbes normands du nord de la Manche », Mémoires de la Société nationale académique de Cherbourg, vol. XIX, 1912 et vol. XXIII, 1942.

- Fernand Lechanteur, « La Normandie traditionnelle : Unité et différence de nos patois », La Presse de la Manche, 5 août 1953.

- Fernand Lechanteur, « Questions orthographiques », Viking, n° 16, été 1954.

- Yves Pottier, Côtis-Capel et J. Matelot, « Patois parlé... patois écrit » (débat), Le Bouais-Jan, nouv. série, n°3, avril 1967, pp. 4-6.

- Fernand Lechanteur, « Où en est le patois ? », La Presse de la Manche, 21, 22 et 23 avril 1957.

- Fernand Lechanteur, « L'écriture du patois, une querelle sans fondement », Le Bouais-Jan, nouv. série n° 7, octobre 1968.

- Fernand Lechanteur, « Naissance et histoire des parlers de la Normandie», Parlers et traditions populaires de Normandie, N° 5, Saint-Michel, 1969.

- Fernand Lechanteur, « Naissance et histoire des parlers de la Normandie (IV) », Parlers et traditions populaires de Normandie, N° 6, Noël, 1969.

- Éliane Lecoq, « Glossaire des parlers normands du Nord de la Manche », Annales de Normandie, tome XX, n° 1, mars 1970.

- Fernand Lechanteur, «Naissance et histoire des parlers de la Normandie (V)», Parlers et traditions populaires de Normandie, N° 7, Pâques 1970.

- Fernand Lechanteur, «Naissance et histoire des parlers de la Normandie (VI)», Parlers et traditions populaires de Normandie, N° 10, Noël 1970.

- Christian Letourneur, « Les parlers normands », Vikland, n° 11, hiver 1978.

- « Comment parlent les Normands ? » : État du langage ordinaire dans le Bessin en 1991 (Pierre Boissel) - Le langage ordinaire dans la région de Granville (Nathalie Riandière-La Roche) - Commentaire d'une enquête sur le langage ordinaire et l'influence dialectale de Valognes (Stéphane Lainé) - Survivance du vocabulaire régional à Cherbourg (Agnès Simon) - Le vocabulaire de la pêche à Cherbourg (Laurence Corbin), La Revue de la Manche, n° 137-138 (janvier, avril) 1993.

Notes et références

- ↑ Pierre Encrevé, « Dialectes et patois », Encyclopaedia universalis [en ligne], consulté le 29 juillet 2023 (lire en ligne).

- ↑ « L'au r'vouère de René Lepelley », Ouest-France, 10 mai 1995.

- ↑ Notice géographique sur la commune de Sourdeval-la-Barre, 1913, p. 15, Cote 124 J 189, Archives départementales de la Manche.

- ↑ Marie-Laure Legay, Les états provinciaux dans la construction de l'état moderne, aux XVIIe et XVIIIe siècles, éd. Droz, 2001, p. 143.

- ↑ Grammaire de la langue normande, Projet Babel

- ↑ FALE Normandie, (lire en ligne).

Dictionnaire manchois

- Dictionnaire manchois : étude linguistique de termes relevant soit des parlers dialectaux (patois), soit du français régional de la Manche.