Ligne ferroviaire Paris-Cherbourg

De Wikimanche

| Ligne ferroviaire : Paris-Cherbourg |

| Paris ← ' → Cherbourg |

.Inauguration en 1858. .Inauguration en 1858. |

La ligne Paris-Cherbourg est la principale ligne de chemin de fer qui traverse le département de la Manche.

Service

Elle dessert aujourd'hui Cherbourg-en-Cotentin, Valognes, Carentan, et Lison, avant de traverser le Calvados, l'Eure et l'Île-de-France, jusqu'à la gare Saint-Lazare de Paris.

La SNCF exploite cette ligne par le Corail Grandes lignes Intercités, et la ligne 1 du TER Basse-Normandie (Cherbourg-Caen-Lisieux).

Histoire

Évoquée en 1842, la ligne Paris-Cherbourg est enfin concédée en juin 1846. Mais le projet n'aboutit pas. Le 16 juin 1852, le ministre des Transports relance l'affaire et propose de concéder l'exécution de la ligne à MM. de L'Espée, Benoist d'Azy, vicomte Duchatel, Joseph Locke, ingénieur des Ponts et chaussées, etc. [1]. Le 11 septembre de la même année, un décret approuve les statuts de la Société du chemin de fer de Paris à Cherbourg [1], filiale de la Compagnie de Rouen. Les travaux débutent l'année suivante. Lors de la fusion des compagnies de chemins de fer en 1855, la concession de Cherbourg est réunie à celles de Rouen, du Havre, de Dieppe, de Saint-Germain et de la Bretagne au sein du réseau des Chemins de fer de l'Ouest [2].

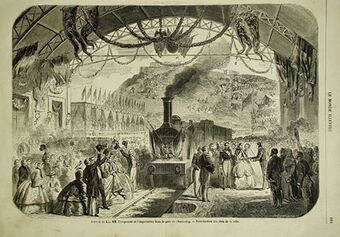

Les travaux de la section Caen-Cherbourg commencent en janvier 1857 [1]. Le 14 juillet 1858 [3], cette section est mise en service. Le premier train part de Caen à 6 h. Le premier train au départ de Cherbourg part à 7 h 30 [1]. La gare de Cherbourg est inaugurée le 4 août suivant par Napoléon III. À cette époque, le billet de première classe entre Paris et Cherbourg coûte 41,55 F et 22,85 F en troisième classe, pour 9 h 45 de voyage [4]. « Ce n'est qu'en février 1859 que la ligne entière fut considérée comme véritablement ouverte à l'exploitation » [1].

En 1899, la Compagnie de l'Ouest procède aux travaux de doublement de la voie [5]. Le tronçon entre Montebourg à Sottevast doit être livré le 1er mars, celui entre Bayeux et Lison le 1er avril et celui entre Caen et Bayeux le 1er juillet [5]. De sorte, qu'à cette dernière date, il ne restera plus en voie unique que la traversée des marais de Carentan entre Lison et Carentan [5]. Les tronçons allant du Mollay-Litry à Lison et de Montebourg à Sottevast sont inaugurés le 28 avril [6].

Après la Seconde Guerre mondiale, il faut attendre le déchargement au port de Cherbourg des locomotives neuves et des wagons en provenance d'Angleterre ou des États-Unis et la fin de l'année 1945 pour que la circulation normale des trains soit rétablie [7].

En novembre 1963, les locomotives Diesel A1AA1A 68000 remplacent les Pacific-état à vapeur [8]. Elles permettent un gain d'une vingtaine de minutes entre la capitale et Cherbourg, pouvant aller jusqu'à 32 minutes (train 301), qui abaisse le trajet à 4 h 12 [8]. Les trains dits « facultatifs », dont les trains transatlantiques, restent tractés par des machines à vapeur [8].

Le 25 septembre 1970, la ligne accueille la première génération de turbotrain [9]. Jacques Baumel, secrétaire d'État aux Transports, inaugure le nouveau service [9].

Le 15 février 1974, les réservations de billets se font désormais de manière électronique [10].

Après d'importants travaux qui durent sept ans et coûtent deux milliards et demi de francs [11], les premiers trains fonctionnant à l'électricité sont mis en service le 1er juin 1996, marquant la fin des turbotrains. L'inauguration a lieu le 29 mai à Paris, présidée par Bernard Pons, ministre de l'Équipement, et Anne-Marie Idrac, secrétaire d'État aux Transports.

Le 20 janvier 2011, la SNCF présente un « plan de renforcement de la qualité du service » pour 12 « lignes malades », parmi lesquelles figure la ligne Paris-Cherbourg [12]. Le plan de la SNCF prévoit notamment d'améliorer la régularité des horaires d'ici à deux ans.

Le 1er janvier 2020, la région Normandie reprend à la Sncf la gestion de la ligne Intercités.

Le 17 février 2020, le premier train Omneo Premium, construit par Bombardier, est mis en service [13].

En 2020, les principales collectivités territoriales normandes proposent de financer en partie la construction à Asnières-sur-Seine d'un pont enjambant sept voies ferrées à l'entrée de l'agglomération parisienne afin d'améliorer la rapidité et surtout la régularité du trafic [14]. Le coût de cette construction est estimé entre 180 et 200 millions de francs, dont la Normandie prendrait 4 % à sa charge, dont 25 % pour la région Normandie, 12,5 % pour les départements normands a prorata de leur population, soit environ 200 000 € pour la Manche et 12,5 % pour les autres collectivités [14].

En 2021, la Sncf arrête d'utiliser les trains Corail (22 locomotives et 140 wagons), en avril jusqu'à Cherbourg, en juin jusqu'à Caen [15]. Ils étaient en service depuis 1996.

Gares de la Manche

- entre parenthèses, la date d'ouverture.

- Cherbourg principal (Corail et TER) (1858)

- Cherbourg-Maritime (1898)

- Valognes (Corail et TER) (1858)

- Chef-du-Pont-Sainte-Mère-Église (TER) (1858)

- Carentan (ligne Corail et TER) (1858)

- Lison (Corail et TER, correspondance pour la ligne Caen-Rennes) (1858)

Gares désaffectées

- Couville (1858)

- Fresville (1879)

- Martinvast (1858)

- Montebourg (1858)

- Sottevast (1858)

Fréquentation

En 1866, le nombre de voyageurs recensé dans les gares s'établit ainsi : Cherbourg 80 433, Valognes 39 192, Carentan 35 699, Chef-du-Pont 16 170, Martinvast 13 610, Montebourg 11 862... [16]. Le total des billets vendus dans le département s'établit cette année-là à 219 260.

Durée du voyage

En 1880, il faut « près de neuf heures, en express et quatorze heures en omnibus pour gagner Paris » [17].

En 1954, le trajet s'effectue en « plus de 5 heures » [9].

La mise en service des turbotrains, en septembre 1970, ramène le trajet à 2 h 59 [9].

Faits divers

- Dans la nuit du 27-28 juin 1927, le colonel Jacques Sauvalle, professeur à l'École de guerre, est abattu de deux balles tirées à bout portant dans le train. Son assassin William Follain, 22 ans, de Lisieux (Calvados) sera condamné à mort le 12 janvier 1928 à Caen et guillotiné le 14 avril suivant.

- Le 24 octobre 1933, le train déraille à 9 h 50 sur le viaduc de Saint-Hélier entre Conches-en-Ouche (Eure) et La Bonneville-sur-Iton (Eure) [18]. Plusieurs voitures tombent dans le Rouloir. On dénombre 33 morts et 86 blessés [19]. Le sénateur Pierre Dudouyt qui se trouvait dans le train au moment du déraillement est secouru au moment où il allait se noyer dans la rivière [20].

Hommage

Un timbre-poste de 1974 rend hommage au turbotrain TGV 001, train expérimental conçu grâce aux 5 000 000 de kilomètres de parcouru par les turbotrains de la ligne Paris-Cherbourg.

Notes et références

- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 et 1,4 R. Commault, « La ligne de Paris à Cherbourg », La Vie du rail, n° 974, 13 décembre 1964.

- ↑ Henri Nicolle, De Paris à Cherbourg en chemin de fer, Guide-itinéraire contenant l'historique complet des travaux de la digue et du port de Cherbourg, Alfred Bouchard, Caen, 1860.

- ↑ Ou le 17 juillet : les deux dates figurent dans le même article à des endroits différents, « La ligne de Paris à Cherbourg », La Vie du rail, n° 974, 13 décembre 1964.

- ↑ Jean-Ange Quellien, Le Cotentin, histoire des populations, éd. Gérard Montfort, 1983, p. 128-129.

- ↑ 5,0 5,1 et 5,2 « Inauguration de la double voie entre Cherbourg et Caen », Journal de Valognes, 12 février 1899.

- ↑ « Inauguration de la double voie », Journal de Valognes, 30 avril 1899.

- ↑ « Électrification. L'histoire du Paris-Cherbourg », Manche Informations, n° 25, mai 1996, p. 10.

- ↑ 8,0 8,1 et 8,2 « Paris-Cherbourg, première grande ligne "diesélisée" au départ de Paris », La Vie du rail, n° 974, 13 décembre 1964.

- ↑ 9,0 9,1 9,2 et 9,3 Jean-Jacques Lerosier, « Quand le Paris-Cherbourg mettait le turbo ! », Ouest-France, 16 avril 2013.

- ↑ « Nos années 70 », La Presse de la Manche, hors-série, novembre 2012, p. 155.

- ↑ Jacques Dufresne, Calvados, éd. Hatier, 2001.

- ↑ « La SNCF présente son plan d'urgence pour 12 "lignes malades" », AFP, 20 janvier 2011, 13 h 29.

- ↑ « L'Omneo Premium est en service entre la Normandie et Paris », VRT Magazine, site internet, 24 février 2020.

- ↑ 14,0 et 14,1 Yann Halopeau, « Accès la gare Saint-Lazare : la Manche paiera », Ouest-France, 28 septembre 2020.

- ↑ Géraldine Lebourgeois, « Cherbourg et la Normandie ont dit adieu aux trains Corail », La Presse de la Manche, site internet, 11 juin 2021.

- ↑ Annuaire du département de la Manche, 1868.

- ↑ Michel Hébert et Philippe Coligneaux, Cherbourg, coll. Mémoire en images, éd. Alan Sutton, 1996, p. 63.

- ↑ Le Petit Journal, 25 octobre 1933.

- ↑ « La catastrophe de chemin de fer d'Évreux », L'Ouest-Éclair, 26 octobre 1933 (lire en ligne)

- ↑ « Terrible catastrophe de chemin de fer », L'Ouest-Éclair, 25 octobre 1933 (lire en ligne).